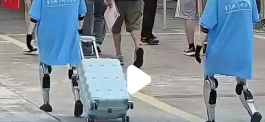

2025年9月4日,重庆智能工程职业学院迎来了一场别开生面的迎新活动——数十台智能机器人化身“学长学姐”,穿梭于校园各处,为新生提供搬运行李、路线指引、校园讲解等一站式服务。这一创新举措不仅刷新了国内高校迎新体验,更成为科技与教育深度融合的生动注脚。

机器人迎新:从“工具”到“伙伴”的升级

在新生报到现场,一台编号为“智小导”的机器人正用流畅的语音引导新生前往宿舍区。它不仅能精准识别方言,还能根据新生提问自动切换计算机、人工智能等不同专业的介绍模式。更令人惊喜的是,当遇到行李过重的新生时,机器人会自动展开隐藏式货架,通过激光导航将行李稳妥运送至指定地点,全程无需人工干预。

“我们为每台机器人配备了多模态交互系统,包括语音识别、视觉识别和触觉反馈。”学院人工智能实验室主任李明介绍道,“通过深度学习算法,机器人能持续优化服务策略,比如根据人流密度动态调整路线,或通过表情识别判断新生需求。”

技术突破:从实验室到应用场的跨越

此次投入使用的机器人集群,是学院与国内头部科技企业联合研发的成果。其核心突破在于三大技术模块:

自适应导航系统:融合激光雷达、UWB定位和视觉SLAM技术,可在复杂校园环境中实现厘米级定位精度;

情感交互引擎:通过微表情识别和语音情感分析,机器人能提供更具温度的回应;

集群协同算法:支持20台机器人同时作业,自动分配任务并规避碰撞。

“过去实验室里的机器人只能完成单一任务,现在它们能像人类一样协作。”参与研发的学生团队负责人王雨桐表示,“比如当检测到某区域人流激增时,系统会自动调度周边机器人前往支援。”

教育启示:科技素养成为新生一课

这场迎新活动背后,折射出国内职业教育对技术应用的深刻思考。学院院长陈志强指出:“我们不仅希望展示技术成果,更想让新生从入学第一天就感受到‘技术改变生活’的力量。”据悉,学院已将机器人服务场景纳入《智能系统应用》必修课,新生将通过分析迎新数据,学习如何优化机器人服务效率。

这种实践导向的教育模式已初见成效。据统计,迎新首日机器人共服务新生1200余人次,任务完成率达98.7%,较去年人工服务效率提升40%。更值得关注的是,部分新生在体验后当场报名参加机器人社团,显示出科技教育对青年人才的吸引力。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。